令和3年度

令和4年3月25日(金) 学位記授与式が行われました。

学位記を手にするトアさんと菊池さん。

学位記を手にするトアさんと菊池さん。

塚田教授らIER 4階研究室のメンバーと。

福島大学学位記授与式が行われ、IERで学ぶ3名の学生が卒業の日を迎えました。

ベトナムからの留学生グェン・フォン・トアさんは、塚田教授の指導のもと植物への放射性物質の移行について3年間研究を続け、博士号を授与されました。

菊池美保子さんは塚田教授の指導のもと、帰還困難区域における自家消費用作物への放射性物質の影響について研究しました。長期履修制度を利用し、社会人学生としてお仕事の傍ら3年間学業に励み、無事に修士号が授与されました。

共生システム理工学類から環境放射能学専攻博士前期課程に進学した黒澤萌香さんは、脇山准教授のもとで都市部のため池における放射性物質の動態について研究を続け、今回、修士号を授与されました。博士前期課程修了後は4月から博士後期課程に進学し、引き続きIERで学ぶ予定です。

学位記を手にした3人の晴れやかな笑顔がとても印象的でした。ご卒業おめでとうございます!

黒澤さんは

黒澤さんは

指導教官の脇山准教授と

ツーショットで。

黒澤さんとトアさん

黒澤さんとトアさん

令和4年3月19日(土)環境放射能学セミナーin伝承館2021年度エクスカーションを開催いたしました。

チラシ・日程表

チラシ・日程表

| 日 時: | 令和4年3月19日(土) |

| 行 先: | 福島県浜通り地域

双葉駅

東日本大震災・原子力災害伝承館

請戸小学校

柴栄水産

道の駅なみえ

|

IERは令和4年3月19日(土)環境放射能学セミナーin伝承館2021年度エクスカーションを開催いたしました。セミナー自体は昨年の9月に、⼤学等の復興知を活⽤した福島イノベーション・コースト構想促進事業(令和3年度の「復興知」事業で長崎大学が事業主体として採択された人材育成プログラム)の一環として行われましたが、現地見学部分は、新型コロナウイルス感染症の影響で延期になっていたものです。エクスカーションには、福島大学共生システム理工学類の学生ほか、環境放射能学専攻の大学院生、教職員、研究員合わせて16人が参加しました。

双葉駅にて説明を聞いている様子

双葉駅にて説明を聞いている様子

「双葉駅」では、双葉町役場の方にお越しいただき、双葉駅周辺を見学しながら、震災当時の避難の様子や現在の復興状況、駅周辺に建設中の公営住宅プロジェクト、町役場の仮設庁舎などの説明をしていただきました。

次に、「東日本大震災・原子力災害伝承館」にて、学芸員の方に説明していただきながら展示ブースの見学を行いました。展示品を実際に収集した当時の様子などの貴重なお話を伺うことができました。

そのあと、福島県初の震災遺構である「請戸小学校」、震災から9年ぶりとなる2020年4月に営業を再開した「柴栄水産」、最後には、鈴木酒造の地酒や大堀相馬焼、ラッキー公園など、多様な展示・販売や体験施設が楽しめる浪江町の復興のシンボルである「道の駅なみえ」に立ち寄りました。今回のエクスカーションで参加者たちは震災被害や復興状況について知る機会を得ることができました。

伝承館にて見学をしている様子

伝承館にて見学をしている様子

請戸小学校を見学している様子

請戸小学校を見学している様子

ラッキーマンホール@道の駅なみえ

ラッキーマンホール@道の駅なみえ

集合写真@道の駅なみえ

集合写真@道の駅なみえ

令和4年3月16日 第11回IERセミナー を開催しました。

| 日 時: | 2022年3月16日(水)14:30~15:00 |

| 発表者: | 平尾 茂一 准教授

|

| 演 題: | Investigation of atmospheric radioactivity in Okuma

|

平尾准教授が発表している様子

平尾准教授が発表している様子

環境放射能研究所(IER)では、所属研究者同士の交流、研究内容の研鑽を目的に、所属研究者による研究成果報告会「IERセミナー」を定期的に行っています。

3月16日に開催した令和3年度第11回IERセミナーでは、平尾 茂一准教授が発表を行いました。オンライン聴講を含め研究者、大学院生ら12名が参加しました。

平尾准教授は、大熊町における大気中放射性物質の調査についての発表を行いました。研究の結果、Cs-137の大気中濃度は、2013年から2018年にかけて徐々に低下し、一定の濃度になると横ばいになること、2018年に始まった観測点付近での除染活動により、地面や建物から大気中へのCs-137の放出が続いていることなどについて発表を行いました。

各発表後は様々な質問や意見があがり、活発な議論が交わされました。

質問時の様子

質問時の様子

令和4年2月13日(日)福島市で第17回研究活動懇談会を開催しました。

福島市の平石集会所にて、研究活動懇談会を開催しました。この懇談会は、研究成果を地域に還元するために2016年より定期的に開催しているもので、当研究所にとって重要な活動です。

詳しくはこちらをご覧ください。

令和4年2月28日(月)-3月1日(火) 第8回成果報告会を開催しました。

IERでは、研究成果を市民や専門家に報告し意見交換を行う場として、毎年成果報告会を開催しています。8回目となる今回は、テーマを「福島原発事故後の環境放射能~研究成果から見える将来~」とし、2月28日、3月1日に開催しました。当初は対面とオンラインでのハイブリッド開催を予定していましたが、新型コロナウイルスの感染拡大によりオンライン開催に変更しました。多くの参加申込みをいただき、専門家向け口頭発表と市民向けシンポジウムにはあわせてのべ約220名の皆様にご参加いただきました。

当日のプログラムなど詳細はこちらをご覧ください。

令和4年1月24日 第9回IERセミナー を開催しました。<ラハマン准教授 アレクセイ特任教授>

| 日 時: | 2022年1月24日(月)14:00~15:00 |

| 発表者: | ラハマン・イスマイル 准教授

アレクセイ・コノプリョフ 特任教授

(発表順)

|

| 演 題: | Management of the contaminated land area with bioenergy crops(ラハマン)

Vertical distribution of 137Cs in bottom sediments provides insight into time changes of water contamination: Chernobyl and Fukushima(コノプリョフ)

(発表順)

|

ラハマン准教授の発表時の様子

ラハマン准教授の発表時の様子

環境放射能研究所(IER)では、所属研究者同士の交流、研究内容の研鑽を目的に、所属研究者による研究成果報告会「IERセミナー」を定期的に行っています。1月24日に開催した令和3年度第9回IERセミナーでは、ラハマン・イスマイル准教授とアレクセイ・コノプリョフ特任教授が発表を行いました。オンライン聴講を含め研究者、大学院生ら21名が参加しました。

福島では、事故後、放射性物質に汚染された土地の管理が重要な課題となっています。ラハマン・イスマイル教授は汚染物質を土壌中に固定し、浸食、流出、風による拡散を防止することを目的とした研究を行っており、今回は植物を用いた土壌中の放射性物質の固定についての発表を行いました。バイオエネルギー作物であるErianthus arundinaceus(ヨシススキ)は、土壌からの養分や重金属類の吸収効率がよい作物です。そこで放射性セシウムの吸収実験を行ったところ、通常、放射性セシウムは土壌から植物の根に吸収され、その後、地上部に移行すること、ただし土壌からの放射性セシウムの取り込みは非常に少ないことが分かりました。次に雑草を用いたセシウム耐性についての栽培実験の結果を紹介しました。この実験は、安定同位体セシウムで行われたため放射性セシウムの場合はどうなのか、また園芸用土を用いて管理された実験室で行ったため、農地の土壌・環境での影響はどうなのかについて、今後の研究で調査する必要があります。

アレクセイ・コノプリョフ特任教授は、チェルノブイリと福島の原発事故の底質(河川や湖沼などの底に溜まった堆積物)中の137Csの垂直分布から水質汚染の時間変化を研究した結果をもとに発表しました。河川水中の137Csの粒子濃度は、流域の表土層における放射性物質の枯渇により、時間の経過とともに減少します。また水中の浮遊粒子は河川の底に沈降し続けるため、底質中に137Csの垂直分布が形成されます。つまり、事故後に形成された堆積物の垂直分布は、河川水中の粒子状137Cs濃度が時間とともにどのように変化していたかを示しており、垂直分布において137Cs濃度が最も高い層は事故後初期の粒子状濃度に対応し、底質最上層の137Cs濃度は現在の粒子状137Cs濃度を示しているとのことです。底質中の137Csの垂直分布を用いて、河川・湖沼における粒子および溶存態137Cs濃度の長期的な動態を再構築し、チェルノブイリと福島、両方のモニタリングデータやモデリング結果と比較したところ、結果はほぼ一致したとのことです。

各発表後は様々な質問や意見があがり、活発な議論が交わされました。

コノプリョフ特任教授が発表を行っている様子

コノプリョフ特任教授が発表を行っている様子

質問時の様子

質問時の様子

令和4年2月17日 第10回IERセミナー を開催しました。<大学院生>

| 日 時 : | 2022年2月17日(水)14:00~16:00 |

| 演題 : | 1) Study about the process for serious struggles at their own reconstruction for small and medium-sized enterprises by Fukushima Dai-ichi nuclear power plant accident.

(庄司信利 共生システム理工学研究科 環境放射能学専攻博士前期課程1年)

2) Measurement of radiation distribution by a Compton Camera at the Hamadori area.

(河原梨花 共生システム理工学研究科 環境放射能学専攻博士前期課程1年)

3) Monte Carlo Simulation of Nal Detector for Airborne Monitoring Survey

(Sam KOH Boon Kiat 共生システム理工学研究科 環境放射能学専攻博士前期課程1年)

4) Application of Extraction Chromatographic Resin for 236U and Other Uranium Isotopes Measurement in Environmental Samples

(Md. Ferdous Alam 共生システム理工学研究科 共生システム理工学専攻博士後期課程3年)

|

庄司さん発表の様子

庄司さん発表の様子

環境放射能研究所(IER)では、所属研究者同士の交流、研究内容の研鑽を目的に、所属研究者による研究成果報告会「IERセミナー」を定期的に行っています。

2月17日に開催した令和3年度第10回IERセミナーでは、福島大学大学院共生システム理工学研究科の4名がそれぞれの研究課題の進捗報告を行い、研究者、大学院生ら22名が参加しました。

M1の学生にとって初めての報告となりましたが、それぞれ英語にて説明を行いました。研究者、大学院生ら22名が参加しました。

発表後には、指導教員や他の分野の研究者から意見やアドバイスが多々挙げられ、活発な質疑応答が行われました。

河原さん

河原さん

Samさん

Samさん

Md. Ferdousさん

Md. Ferdousさん

質問時の様子

質問時の様子

「IERの教員ら(平尾茂一 准教授、高田兵衛 特任准教授)が、IAEAの主催する海水試料の分析に関する技術試験に参加し、見事「Accepted」と評価されました!」

IAEA(国際原子力機関)の主催する海水試料の分析に関する技術試験にIERの教員らが参加し、トリチウム分析(平尾茂一 准教授)、放射性セシウム分析(セシウム134、137: 高田兵衛 特任准教授)において、見事「Accepted」と評価されました。

IAEAは加盟国の放射能分析技術および研究支援のために、モナコ公国とオーストリア共和国のザイバースドルフにあるIAEA環境研究所が主体となって、環境試料中の放射性核種に関する技能試験を定期的に主催しています。IERもこの技能試験に昨年度から参加しています。

今年度の技能試験(IAEA-RML-2020-1)は、事前に参加を募った35の加盟国、70以上の研究所に2021年の中旬に海水試料が頒布され、各研究機関が2021年12月末までに測定結果をIAEAに送り、IAEAが評価するというシステムです。なお、試料中に含まれている放射性核種(トリチウム、セシウム、ストロンチウム等)はIAEAによって事前に値付けがされていますが、各研究機関はブラインド(認証値は知らされていない)による分析を行っています。

各機関から送られた測定結果をIAEAによって3項目(Accuracy, Precision, Trueness)が評価され、全てパスした場合は「Accepted」、2項目がパスの場合は「Warning」とされます。それ以外は「Not accepted」となり、分析手法に問題があるとされます。

IERは全ての項目にパスし、昨年度に引き続き「Accepted」という評価となりました。これを受けて、本研究所の定量分析手法の妥当性が改めて評価され、その信頼性が継続していることとなりました。

今後も同様の試験に参加し、IERの分析技術を磨くとともに、信頼性の高い放射性核種のデータ蓄積しつつ新たな知見を社会へと発信し続けてまいります。

令和3年12月27日(月)第8回IERセミナーを開催しました。

<和田准教授・ヨシェンコ教授>

| 日 時 : | 2021年12月27日(月)14:00~15:00 |

|

発表者 : | 和田 敏裕 准教授

ヴァシル ヨシェンコ 教授

(発表順)

|

| 演 題 : | Large variation of 137Cs radioactivity and water-to-body concentration ratios of fish in Maeda River and an adjacent pond near the Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant(和田)

The long-term trends in Radiocesium Dynamics in Fukushima Forests.(ヨシェンコ)

|

和田准教授が発表している様子

和田准教授が発表している様子

環境放射能研究所(IER)では、所属研究者同士の交流、研究内容の研鑽を目的に、研究成果報告会「IERセミナー」を定期的に行っています。

12月27日に開催した令和3年度第8回IERセミナーでは、和田准教授、ヨシェンコ教授が発表を行い、オンライン聴講を含め、教職員、大学院生ら計19名が参加しました。

和田准教授は、福島第一原子力発電所近傍に位置する前田川(上流から下流の5地点)および付近の池で採取した魚類についての分析結果を発表しました。ウグイと河川水の放射性セシウム濃度を測定した結果、環境水に対するウグイの濃度比に地点間で大きな変動がありました。一方、ため池の魚類ではこれら濃度比に河川ほど大きな違いは認められませんでした。チェルノブイリ事故と福島第一原発事故の影響を比較すると、湖や池に生息する魚で観察されるセシウム137の蓄積メカニズムは類似しているが、河川に生息する魚では、福島特有のセシウム137の蓄積メカニズムが存在する可能性を指摘しました。

ヨシェンコ教授は、福島の森林における放射性セシウム動態の長期的推移について、調査を開始した2014年以降の研究結果を発表しました。放射性セシウムは、森林内土壌のリター層では大幅に減少しましたが、その80%が依然として表層5cmに局在しています。時間経過と共に下方移動が緩やかになりましたが、根の密度が高い土壌層では植物の根から吸収される化学的性質を有している動態に注目する必要があります。また木材区画の動態は、樹種間(スギとヒノキでは放射性セシウムを心材に蓄積)や生育場所によって異なるため、動態の違いを決定するメカニズムや生育場所特有のパラメータを明確にする必要があることを説明しました。

各発表後は発表者への様々な質問や意見などがあがり、活発な議論が交わされました。

質疑応答

質疑応答

ヨシェンコ教授の発表時の様子

ヨシェンコ教授の発表時の様子

質疑応答

令和3年12月20日(月) IER特別セミナー (オンライン)を開催しました。

<ロマンチュック博士>

| 日 時 : | 2021年12月20日(月)午後2:40 – 4:10 |

| 場 所 : | オンライン(Zoom) |

| 外部講師 : | アンナ・ロマンチュック博士、ロモノーソフモスクワ国立大学化学部

|

| タイトル : | Processes to be considered in modelling of radionuclides migration |

環境放射能専攻博士前期課程の授業の一部講義では、著名な研究者を講師として招き、その講義を「特別セミナー」として学内の教員等にも公開しています。

12月20日、アンナ・ロマンチュック教授による「環境放射能学Ⅱ」の講義には、IER大学院修士課程学生3名、博士課程学生1名、IER研究者数名が参加しました。

ロマンチュック教授は、環境中のアクチノイドの動態と移動に関する物理化学的プロセス(吸着・脱着、錯形成、酸化還元、溶解・沈殿など)について説明しました。アクチノイドは環境中で溶解度や移行性の異なる複数の酸化状態で存在する可能性があり、環境中の挙動を正確にモデル化することは容易ではありません。ロマンチュック教授は、アクチノイドとハロゲン化物、炭酸塩、天然有機物との錯形成反応など、加水分解過程について詳しく解説しました。また、環境中のアクチノイドの固液分布を特定し、モデル化するためのアプローチについて、特に環境中のPu同位体の挙動に焦点を当てながら説明しました。環境中のアクチノイドの挙動とそのモデル化に関する事例として、ロッキーフラッツ工場汚染地域(米国)、ネバダ核実験場(米国)、マヤック再処理工場(ロシア)、セラフィールド再処理工場(英国)、チェルノブイリ原発汚染地域と「赤い森」(ウクライナ)が紹介されました。講義後には、学生や研究者から様々な質問が出され、有意義な議論が行われました。

令和3年11月29日(月)第7回IERセミナーを開催しました。

<鳥居先生特任教授 石庭特任助教 金指研究員>

| 日 時 : | 2021年11月29日(月)14:00~15:45 |

| 発表者 : | 金指 努 プロジェクト研究員

石庭 寛子 特任助教

鳥居 建男 特任教授 (発表順)

|

| 演 題 : | Relationships of 137Cs between riparian forests and headwater streams: Leaflitter and aquatic insects in streams (金指)

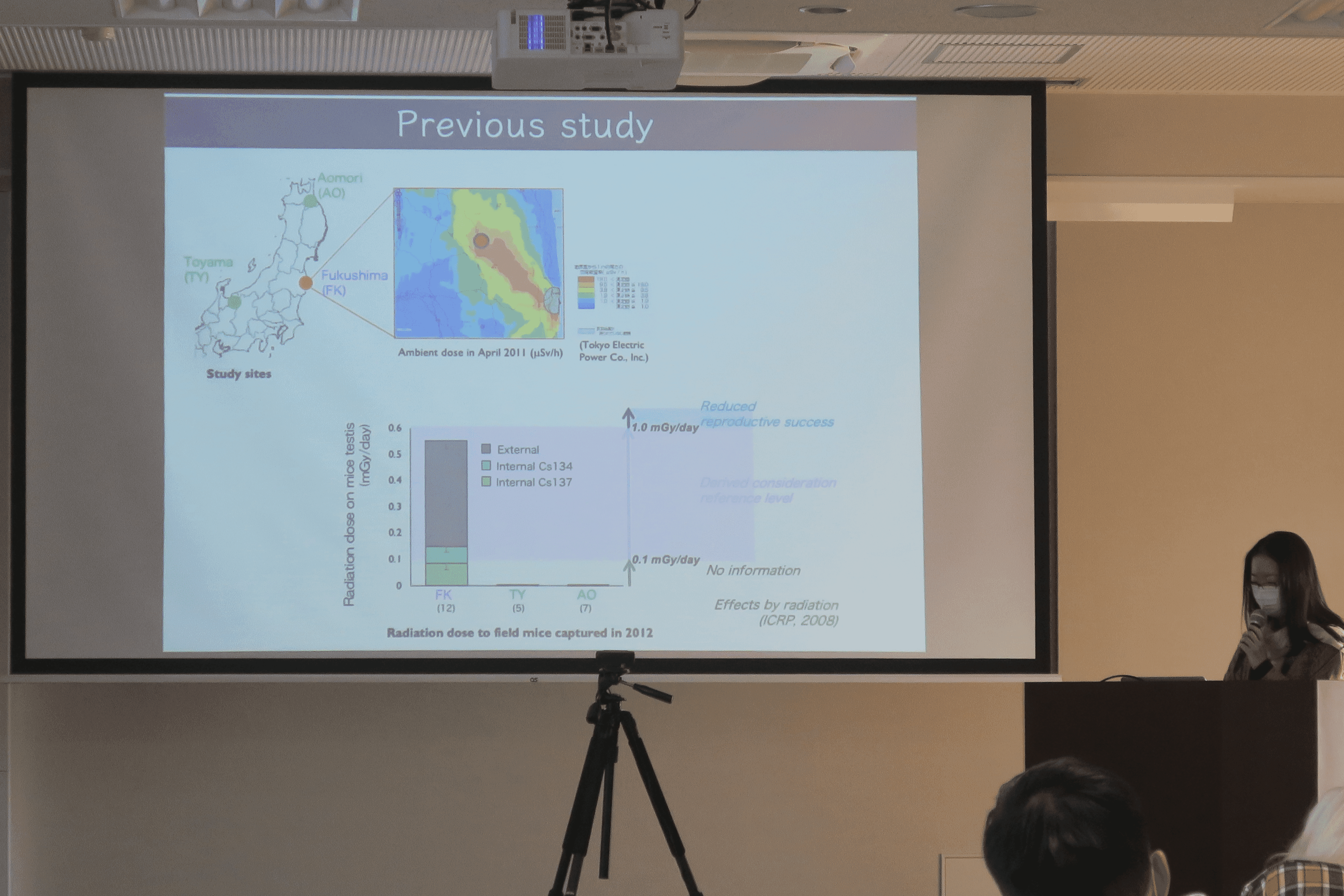

Oxidative stress on male reproductive organ of wild mice living in Fukushima evacuation zone(石庭)

R & D of two radiation detectors based on new concepts(鳥居)

|

金指研究員の発表の様子

金指研究員の発表の様子

環境放射能研究所(IER)では、所属教員同士の交流、研究内容の研鑽を目的に、所属教員による研究成果報告会「IERセミナー」を定期的に行っています。

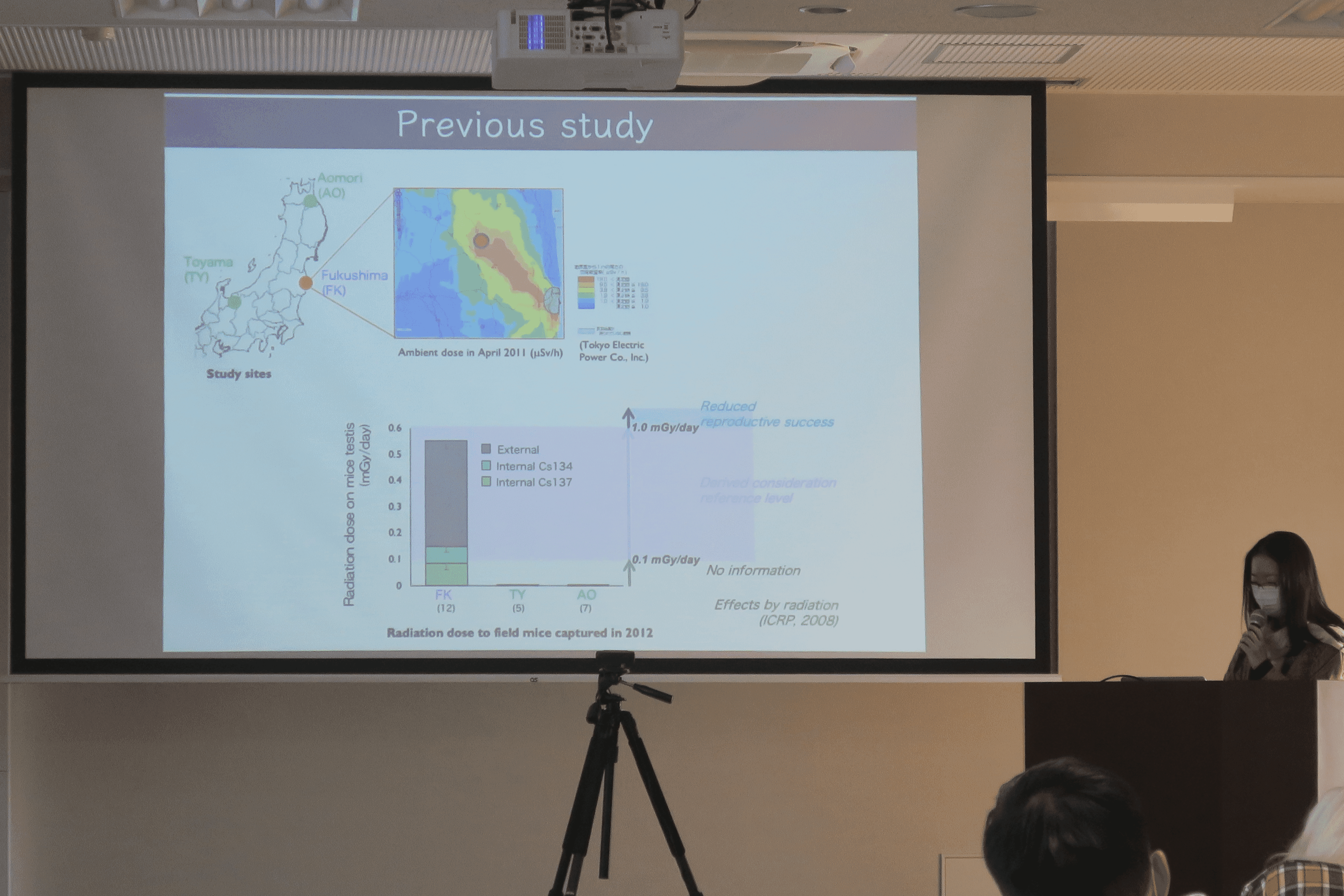

11月29日に開催した令和3年度第7回IERセミナーでは、金指努プロジェクト研究員、石庭寛子特任助教、鳥居建男特任教授が発表を行い、オンライン聴講を含め、教職員、大学院生ら計18名が参加しました。

金指プロジェクト研究員は、福島県の河川上流域の生態系における食物網と137Csの動態との関係について調査しています。渓畔林から渓流に供給される落葉やそれを養分源とする水生昆虫等の137Cs濃度を測定し、放射性セシウムの生物濃縮が起きているかなど、分析結果について発表しました。

石庭特任助教は、福島県の避難区域に生息する野生アカネズミの生殖組織における酸化ストレス応答に関する研究において、対照区で採取したアカネズミとの比較分析から、外部被ばくにより酸化ストレス反応が発生するのか、どのような細胞に発生するのか、について発表しました。

鳥居特任教授は、新しいコンセプトの2つの放射線測定器の研究開発について発表しました。小型・軽量化された測定器システムを建物内でも飛ばせる小型ドローンに搭載して放射線源を特定する構想について、今までの測定器との比較を交え説明しました。操作が簡単で安価な測定器の開発に成功すれば、廃炉作業が進む福島第一原発の原子炉建屋天井付近の線量測定への活用が期待されます。質疑応答ではサンプルを見せながら質問に答えていました。

各発表後は発表者への様々な質問や意見などが交わされました。

石庭寛子特任助教の発表

石庭寛子特任助教の発表

鳥居建男特任教授の発表

鳥居建男特任教授の発表

質疑応答の様子

令和3年11月12日(金) 富岡町との環境放射能研究に関する連携協力ついての申し合わせ調印式を行いました。

意見交換の様子

意見交換の様子

福島大学環境放射能研究所(IER)と福島県富岡町は、IERが富岡町内で行っている環境放射能研究に連携協力することで合意し、この申し合わせに関する調印式が富岡町役場にて行われました。富岡町からは山本町長、髙野副町長、坂本産業振興課長、IERからは難波所長とヨシェンコ教授が出席されました。

難波所長とヨシェンコ教授から、これまで富岡町で実施している調査の経緯とその成果を富岡町の復興に役立てるための今後の展望について説明があり、山本町長からは、町民の放射能に対する不安低減に向けてIERとの連携協力を進める意向が示されました。その後、出席者全員による活発な意見交換において今後の研究活動や期待される成果などを確認した後、山本町長と難波所長が申し合わせ書に署名しました。

この申し合わせに基づき、IERが2017年から継続している富岡町内の私有林におけるスギ・ヒノキの放射性セシウムの挙動・動態に関する調査結果を町役場と共有することになります。これによって、町の森林管理全般や林業施策、町のニーズに応じた研究の企画に役立つことが期待されます。また、富岡漁港での海水中の放射性セシウム濃度の観測結果や富岡川の魚類調査などの結果も町役場に報告し、今後の復興に向けた町による取り組みに反映されることが期待されます。

申し合わせ書を交わす(右から)山本町長と難波所長、ヨシェンコ教授

令和3年11月11日 駐日ウクライナ特命全権大使セルギー・コルスンスキー閣下が来所しました。

コルスンスキー駐日ウクライナ大使が三浦学長を表敬訪問

コルスンスキー駐日ウクライナ大使が三浦学長を表敬訪問

令和3年11月11日、駐日ウクライナ大使館から特命全権大使セルギー・コルスンスキー閣下とインナ・イリナ三等書記官が来所されました。コルスンスキー大使は、エネルギーはじめ幅広い分野、とりわけ地政学的問題の専門家で、かつての同僚マーク・ジェレズニヤクIER特任教授の紹介で2016年に無任所大使(Ambassador at large)として、IERを訪れたことがあります。今回は、三浦学長を表敬訪問し、その後IERでSATREPSチェルノブイリプロジェクトメンバーと意見交換を行いました。

三浦学長とはウクライナ国と福島大学との協力等について対談を行いました。学長は、ウクライナが、福島第一原発事故当時、放射線専門家がいなかった福島大学からの調査団を2011年に受け入れたこと、また、専門家を福島に派遣してくださったことに感謝の意を伝えました。大使は、福島とチェルノブイリの原発事故は大変悲劇的であったが、ウクライナ政府は、事故の経験に基づいた適切な取り組みが今後の危機対策に向けて貴重な知見となるという考えのもと、SATREPSチェルノブイリプロジェクトを軸とした福島大学とウクライナの各機関との共同研究を支援してきていると話し、今後も継続する意向を示されました。さらに両国の芸術や文化についても話題がおよび、学長は、災害後の子供たちの教育に取り組む中で、復興過程における芸術の大きな役割を実感した自身の経験を紹介し、芸術がもたらす心の通い合いが希望につながるという理解を大使と共有しました。そして、ウクライナと福島大学との間で、芸術や芸術にまつわる人文的研究分野で新たな学術交流を模索することになりました。

続いてIERでは、現在、ウクライナで実施中のSATREPSチェルノブイリプロジェクトメンバーと意見交換を行いました。プロジェクトの現況と今後の展開について難波所長が紹介すると、大使からは、IERの研究活動やSATREPSチェルノブイリプロジェクトは、ウクライナと日本だけでなく、全世界にとって非常に重要な取り組みであるとの励ましの言葉をいただきました。そして、カーボンニュートラルを目指すこの時代のエネルギーに関する世界の動向を把握、分析すること、それらを視野に入れた取り組みが必要であると指摘されました。メンバー全員が、現プロジェクトの完了はもちろん、次プロジェクト構想に向けて建設的な取り組みを継続すること再確認し、大使の熱心なアドバイスと全面的な協力姿勢に感謝を伝えました。

コルスンスキー駐日ウクライナ大使が三浦学長を

コルスンスキー駐日ウクライナ大使が三浦学長を

表敬訪問した時の様子

SATREPSチェルノブイリプロジェクトメンバーと意見交換

SATREPSチェルノブイリプロジェクトメンバーと意見交換

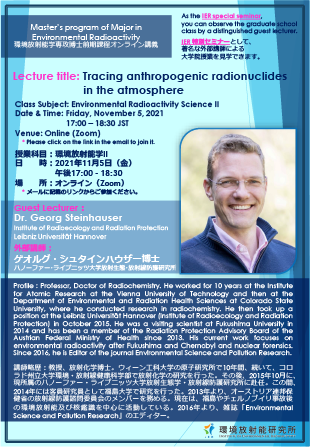

令和3年11月5日(金) IER特別セミナー (オンライン)を開催しました。

<ゲオルグ・シュタインハウザー博士>

| 日 時 : | 2021年11月5日(金)17:00 - 18:30 |

| 場 所 : | オンライン(Zoom) |

| 外部講師 : | ゲオルグ・シュタインハウザー博士

(ハノーファー・ライプニッツ大学 放射生態・放射線防護研究所)

|

| タ イ ト ル : | Tracing anthropogenic radionuclides in the atmosphere |

環境放射能学専攻の修士課程の一部の授業では、外部の著名な研究者を外部講師として招き、その授業を「IER特別セミナー」として学内の他の教員に公開しています。

11月5日に開催したゲオルグ・シュタインハウザー博士による「環境放射能科学Ⅱ」のオンライン授業には、環境放射能学専攻の博士前期課程4名とIERのメンバー数名が参加しました。この授業でシュタインハウザー博士は、世界各地で発生した原子力事故が、大気中における人工放射性核種のグローバルモニタリングによって追跡できることを説明されました(たとえばチェルノブイリ原発事故は、スウェーデンで大気中の放射性物質が確認されたことで、はじめてソビエトが事故を公表しました)。また、2017年に欧州のモニタリングネットワークが検知した未申告の106Ru(放射性ルテニウム)大気放出に関する調査を例に、核鑑識の進歩についてもお話いただきました。質疑応答では、局地的な原子力事象を検知するためのモニタリングネットワークをさらに発展させるための見通しや、ルテニウム放出に関する2年間の包括的な調査の詳細について議論が交わされました。

令和3年10月29日(金) 中央大学のみなさんが来所しました。

中央大学総合政策学部4年生3名のみなさんが来所されました。

みなさんはゼミで福島原発事故とその影響について勉強されているそうで、なかでもアルプス処理水の海洋放出に興味を持ち、今回、海洋化学を専門とする高田兵衛特任准教授のもとへゼミ合宿の一環として訪れました。

学生のみなさんは処理水について事前に調査された中で浮かんだ様々な疑問を高田先生に投げかけると同時に、魚や雨を通して口にしたときに健康被害がないか気になる、事故のあった福島原発からの放出はやはり不安、何を基準に安全性を判断したらよいのか、といった率直な感想を述べました。

高田先生はひとつひとつの質問に丁寧に答えながら、「トリチウムが持つ1ベクレルの被ばく線量がどれくらいになるのか、その数字は例えば放射線治療で受ける線量として比較してどれくらいなのか、実際に計算し、数値で理解することが大切。同じ数字でも受け取り方は人それぞれだが、自分は正しい数字を提供できるよう、今はバックグラウンド(放出前のトリチウム)の評価や海での物質循環のメカニズムの把握に努めている」といったお話をされました。

令和3年10月25日 第6回IERセミナー を開催しました。<塚田教授>

| 日 時 : | 2021年10月25日(月)14:00~14:30 |

| 発表者 : | 塚田 祥文 教授 |

| 演 題 : | A new approach for understanding the state of radicaesium in soil: Density fractionation |

研究結果を発表する塚田教授

研究結果を発表する塚田教授

環境放射能研究所(IER)では、所属教員同士の交流、研究内容の研鑽を目的に、所属教員による研究成果報告会「IERセミナー」を定期的に行っています。

10月25日に開催した令和3年度第6回IERセミナーでは、塚田祥文教授が発表を行いました。オンライン聴講を含め研究者、大学院生ら15名が参加しました。

塚田教授の専門は環境放射生態学で、主に土壌中の放射性物質の存在形態について研究を行っています。今回の発表では土壌中の存在形態別放射性セシウムを分離・定量化する手法として比重分画法(Density fractionation)を紹介し、その手法による成果を発表しました。東電福島第一原発事故由来の放射性セシウムの大部分は、粘土を主体とする重画分に存在していたが、比較的分解の進んだ有機物と粘土が団粒している画分(中画分)には他の画分より高い濃度で蓄積していることが示されました。

発表後の質疑応答では、この手法は森林土壌でも使えるのか、といった具体的な質問がありました。

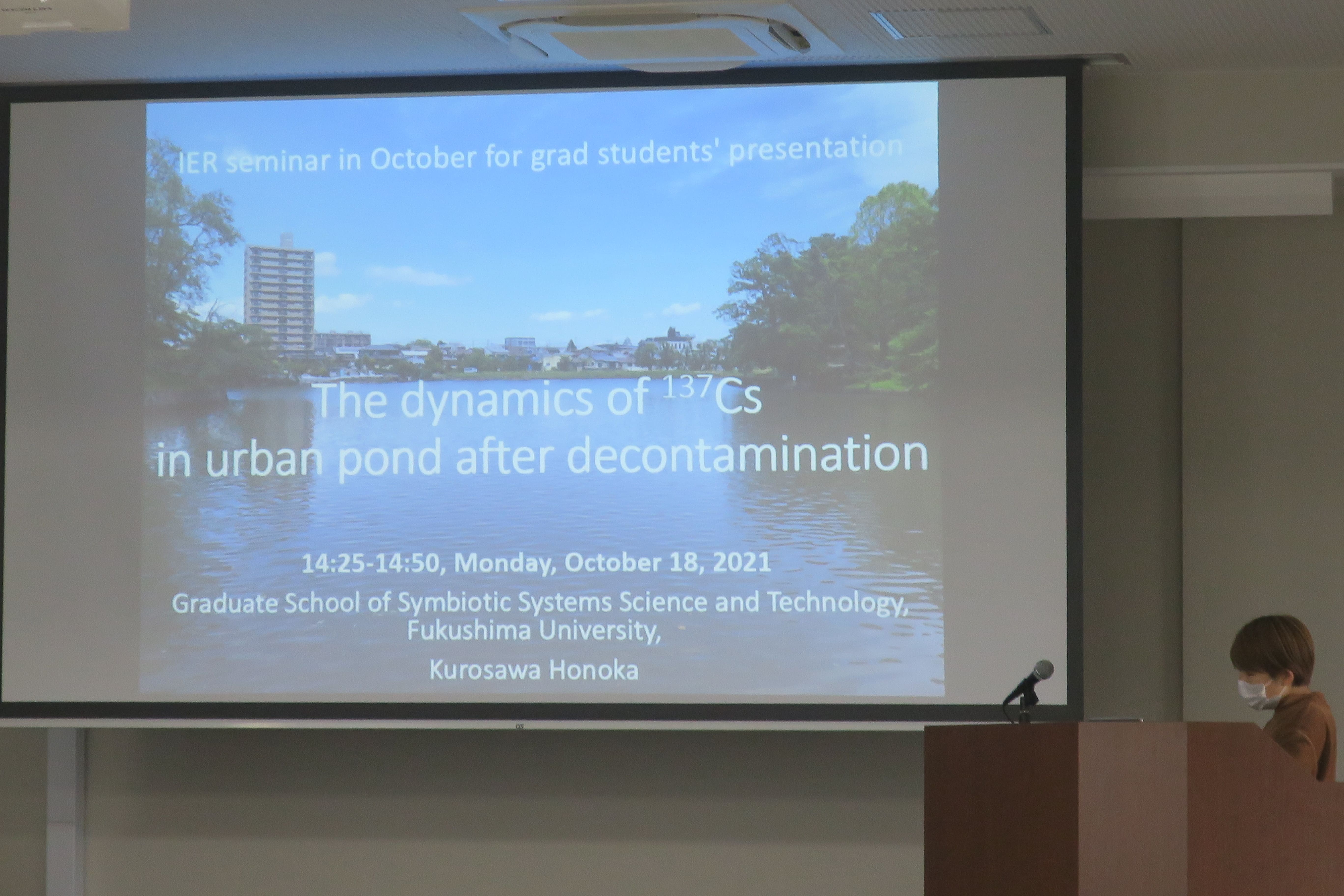

令和3年10月18日(月)第5回IERセミナーを開催しました。<大学院生>

| 日 時 : | 2021年10月18日(月)14:00~15:15 |

| 演 題 : | 1)Activity concentration of radiocaesium in self-consumed crops collected from evacuation order cancellation zone and internal radiation doses

(菊池美保子 環境放射能学専攻 修士2年)

2)The dynamics of 137Cs in urban pond after decontamination

(黒澤萌香 環境放射能学専攻 修士2年)

3)Uptake of 137Cs from soil and irrigation water by rice plants cultivated with the pot experiment

(NGUYEN Phuong Thoa 共生システム理工学専攻 博士3年)

|

菊池美穂子さんの発表

菊池美穂子さんの発表

今回のIERセミナーでは、今年度に卒業を控える大学院生3名がこれまでの研究成果をまとめ発表しました。18名のIER所属教授陣や大学院生が参加しました。

浪江町を対象に自家消費用作物の放射性セシウム濃度を研究する菊池さんは、除染後に栽培された作物の放射性セシウム濃度は十分に低く、内部被ばくへの影響も少ないとしながらも、町民や町への帰還を検討している人々のため調査を続けるべきとしました。

郡山市の都市部のため池の放射性セシウムについて研究する黒澤さんは、除染前後に行ったサンプリング調査の結果をまとめ、周辺の河川からの流入や流出がため池の水や堆積物の放射性セシウム濃度に与える影響についての考察を発表しました。

南相馬市の水田を対象に、灌漑水による米の放射性セシウム濃度への影響を研究するベトナムからの留学生であるグエン・トアさんは、灌漑水の影響はほとんどないことを示しました。

各発表後には教授陣より多くの質問やコメントが飛び交いました。2月の修士論文・博士論文最終審査に向けて気持ちの引き締まった様子の3人の表情が印象的でした。

黒澤萌香さんの発表

黒澤萌香さんの発表

グエン・トアさんの発表

グエン・トアさんの発表

今後の研究計画へのアドバイスをする教授陣

今後の研究計画へのアドバイスをする教授陣

令和3年10月11日(月)、12日(火)国際シンポジウムを開催しました。

| 月 日 : | 2021年10月11日(月)、12日(火) |

| 会 場 : | コラッセふくしま

|

基調講演を行う鳥居特任教授

基調講演を行う鳥居特任教授

当研究所は、国際シンポジウム「原発事故から10年後の福島の“森・川・海”と“食”~復興に向けて残された課題~」を10月11、12日の2日間、コラッセふくしまにて開催し、オンラインでも同時配信しました。延べ約500名が参加しました。

本シンポジウムは福島第一原発事故から10年を機に、事故により環境中に放出された放射性物質について、これまでの研究でわかったことやこれから取り組むべき課題を共有することを目的に開催しました。日本原子力研究開発機構福島研究開発部門、量子科学技術研究開発機構、国立環境研究所福島地域協働研究拠点の共催、福島県の後援で行われ、主に福島県内で研究を行ってきた研究者が会場とオンラインで一堂に会する機会となりました。専門家向けセッション(口頭およびポスター発表)のほか、市民向けシンポジウムも行いました。

専門家向け口頭発表では難波謙二所長とマーク・ジェレズニヤク特任教授によるオープニングスピーチと鳥居建男特任教授による基調講演後、11名の研究者が各分野の研究成果を発表。市民向けシンポジウムではタイトルにちなんで森、川、海、食のほか魚、農、復興といった各分野から8名の研究者が講演し、総合討論では福島が目指すべき復興の在り方についてなど、様々な意見が交わされました。

閉会挨拶ではアレクセイ・コノプリョフ副所長が今後も福島復興の一助となるべく研究を続けると決意を述べ、2日間にわたるシンポジウムを締めくくりました。

専門家向け口頭発表でのディスカッションの様子

専門家向け口頭発表でのディスカッションの様子

専門家向け口頭発表者とIERメンバーで

専門家向け口頭発表者とIERメンバーで

ポスター発表の様子

ポスター発表の様子

市民向けシンポジウムでの総合討論の様子

市民向けシンポジウムでの総合討論の様子

会場での参加者の様子

会場での参加者の様子

市民向けシンポジウム講演者とIERメンバーで

市民向けシンポジウム講演者とIERメンバーで

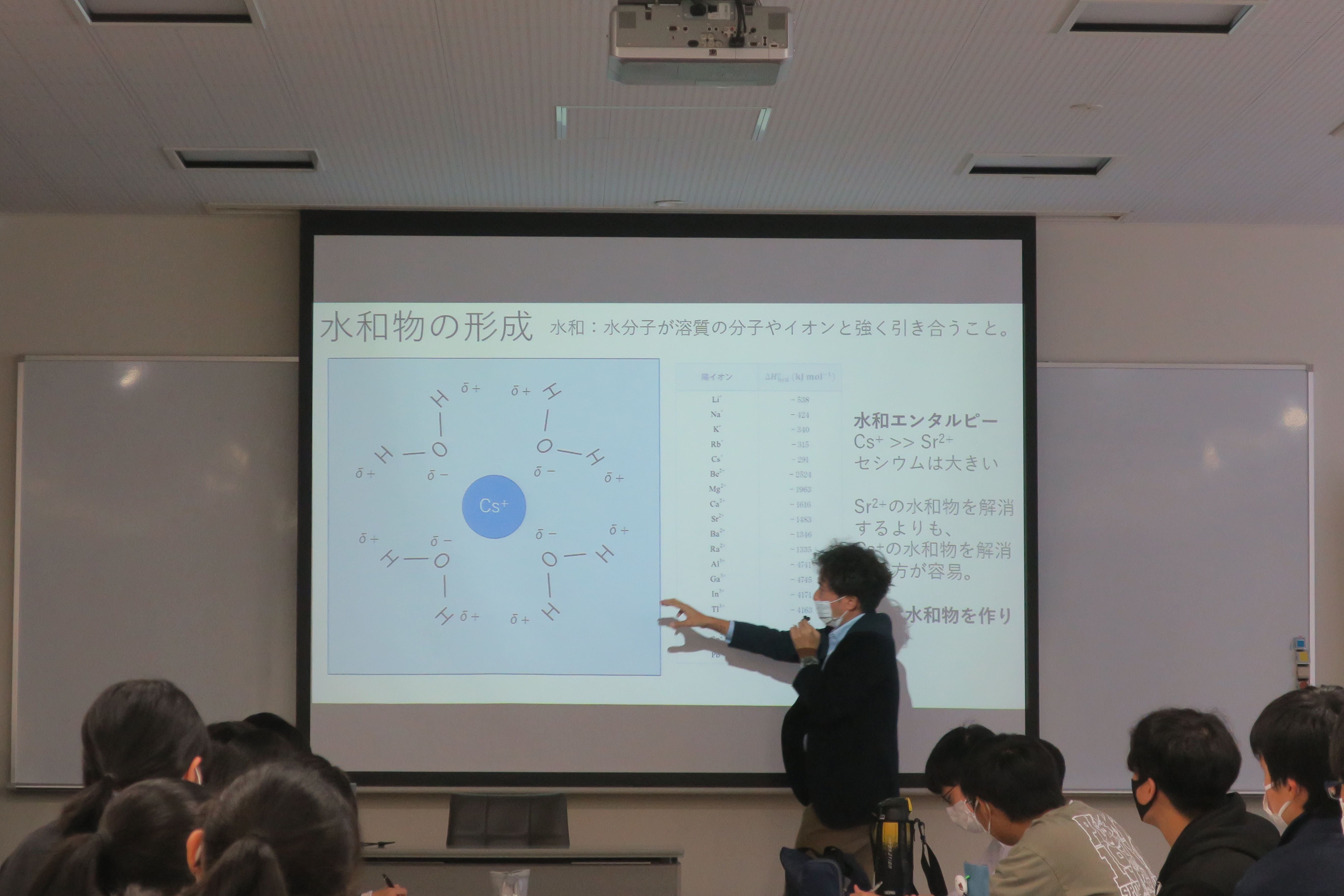

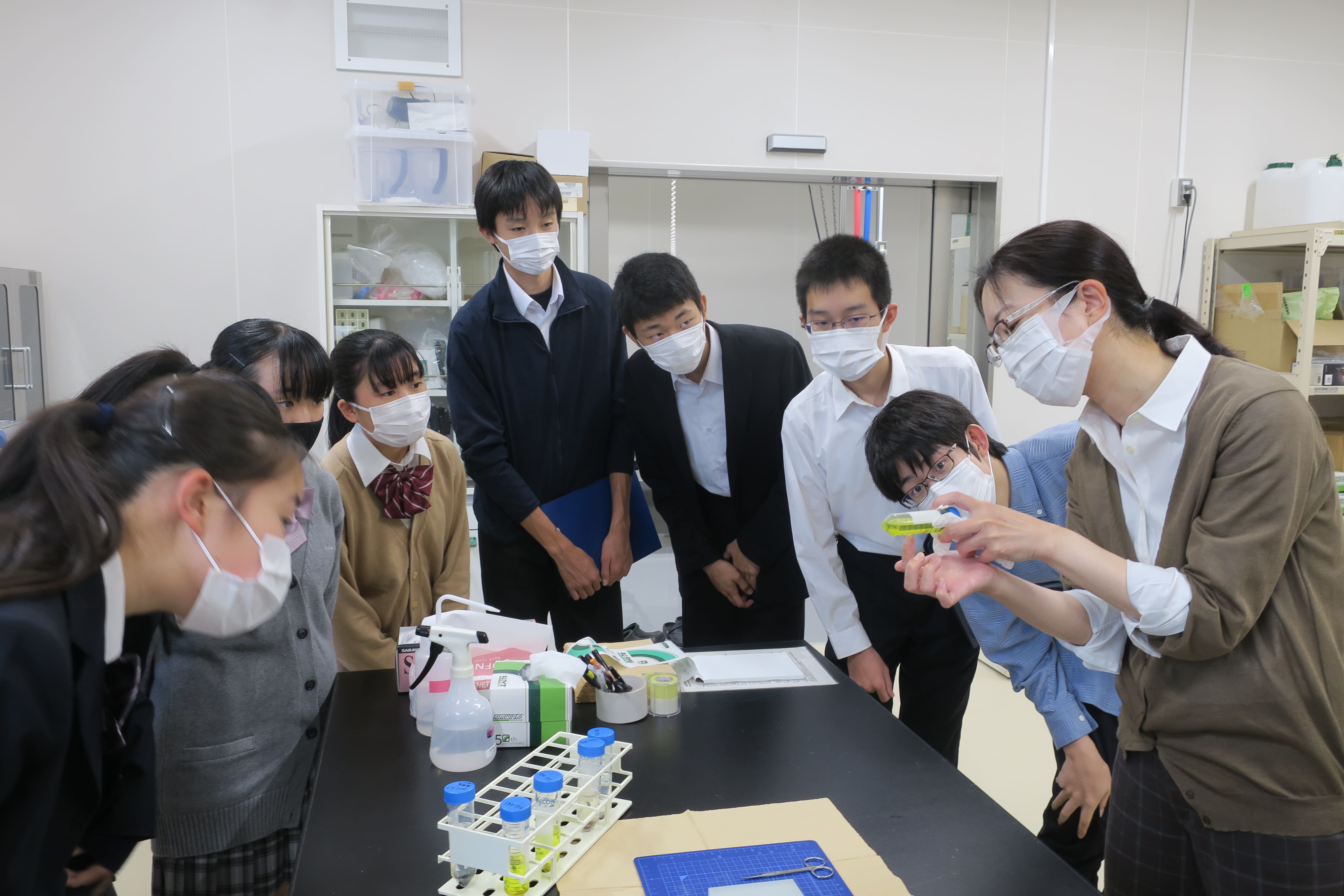

令和3年10月7日(木) 福島県立福島高等学校の皆さんが来学しました。

模擬講義を行う五十嵐特任助教

模擬講義を行う五十嵐特任助教

福島県立福島高等学校の1年生36名の皆さんが来学しました。福島高等学校は文部科学省よりスーパーサイエンスハイスクールに指定されており、そのプログラムの一環として、研究に触れること、大学を知ることなどを目的に本学を訪れました。

はじめの模擬講義では、共生システム理工学類の佐藤理夫教授、馬場一晴准教授に続き、IERより五十嵐特任助教が登壇。阿武隈川における放射性セシウム濃度が季節変化を示すことを紹介し、その理由について、セシウムの化学的性質を解説することで分かりやすく説明しました。高校で学ぶ化学の基礎知識が、自然界での現象を解明する鍵になることを強調すると、高校生の皆さんは感心した様子で聞き入っていました。

その後はIERの本棟、分析棟に移動し、石庭特任助教による生物実験室と分子生物実験室、和田准教授によるゲルマニウム半導体検出器の紹介が行われました。本格的な実験室や計測機器を目の前にし、とくに理系分野を志す生徒の皆さんは興味津々といった様子で説明に聞き入っていました。

石庭特任助教と生物サンプルを観察

石庭特任助教と生物サンプルを観察

和田准教授がゲルマニウム半導体検出器の仕組みを紹介

和田准教授がゲルマニウム半導体検出器の仕組みを紹介

令和3年9月27日(月)第4回IERセミナーを開催しました。<難波所長 林准教授>

| 日 時 : | 2021年9月27日(月)14:00~15:45 |

| 発表者 : | 難波 謙二 所長

林 薫平 准教授(食農学類) |

| 演 題 : | Lifting of Evacuation Order(難波)

A Regulatory Scientific Approach to the Post-disaster Recovery Issues of Fukushima’s Marine Fisheries(林)

|

避難指示区域解除の経緯について発表する難波所長

避難指示区域解除の経緯について発表する難波所長

環境放射能研究所(IER)では、所属教員同士の交流、研究内容の研鑽を目的に、所属教員による研究成果報告会「IERセミナー」を定期的に行っています。

9月27日に開催した令和3年度第4回IERセミナーでは、環境放射能研究所所長の難波謙二教授、福島大学食農学類の林薫平准教授が発表を行い、オンライン聴講を含め、教職員、大学院生ら計15名が参加しました。

難波教授の発表では、原発事故後10年間の福島県浜通りの各市町村における避難指示区域解除の経緯が、様々なデータとともに紹介されました。避難指示解除の見直しは、

1)年間積算線量20ミリシーベルト以下、2)基本インフラの復旧や除染作業の十分な進捗、

3)自治体や町民との十分な協議を要件として各市町村で段階的に行われ、令和2年3月には、帰還困難区域を除く全ての地域で避難指示が解除されました。浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、飯舘村、葛尾村、南相馬市に残る

帰還困難区域の一部は平成29〜30年に特定復興再生拠点区域(拠点区域)の認定を受け、除染や整備が進められ、令和4~5年度には避難指示が解除される計画です。飯舘村の帰還困難区域では除染で発生した除去土壌の再生利用に向けた試験的取り組みも行われています。

また、拠点区域外、いわゆる白地地区についても帰還希望者が帰還できるよう、2020年代の避難指示解除に向けた取組を行うという政府方針が今年8月末に示されたことが紹介されました。

林准教授は、農林資源経済論・漁業経済論を専門とし、様々な分野において福島県の復興に取り組んでいます。本発表では、漁業復興に向けた政策科学(regulatory science)的アプローチについて話しました。

福島県の沿岸漁業(沖合底引き網漁業を含む)は、原発事故直後、汚染水の海洋放出により高濃度汚染サンプルが検出されたため事業自粛を余儀なくされました。

しかし、その後のデータ解析により、海水魚の放射性セシウム濃度は急速に減少し、魚種や生息環境によって減少が顕著になることが確認されました。林准教授は、こうした

1)データ解析をもとに、2)試験操業等の段階的なステップに向けて、3)福島県漁連や漁業関係者を核とするマルチステークホルダーによる地域漁業復興協議会(漁協)を組織し、

4)協議会独自の出荷開始・出荷制限・制限解除(出荷再開)のルールを明確に取り決めてそれを原発の状況や社会的環境に流されずに適用していくなど、多面的なアプローチで福島県の漁業復興に参与してきました。

ALPS処理水の海洋放出や廃炉の問題についても、上記アプローチも活用した取り組みを続けています。

質疑応答では、避難指示解除の積算線量の基準や除染廃棄物の貯蔵と再生利用の動向が帰還困難区域の今後の除染の計画とリンクするかどうか(以上、難波報告に対して)、

水産物を含む食品中の放射性セシウムの値に関する日本と諸外国の基準値の違いの背景や原発近傍から比較的高い濃度の魚が今後も出てきうることがどのようなリスク要因になるかなどについて(以上、林報告に対して)多くの質問が挙げられ、活発な議論が交わされました。

福島県の漁業復興について発表する林准教授

両発表者に対し、参加者から様々な質問が寄せられた。

令和3年9月4日(土)、5日(日) 環境放射能学セミナーin伝承館をオンライン開催しました。

| 月 日 : | 2021年9月4日(土)~5日(日) |

| 場 所 : | オンライン(Zoom)及び伝承館からの中継 |

.jpg) 当日オンラインで実施したプログラムです。

当日オンラインで実施したプログラムです。

昨年度に引き続き、環境放射能学セミナーin伝承館を開催しました。

このセミナーは、⼤学等の復興知を活⽤した福島イノベーション・コースト構想促進事業(「復興知」事業)の令和3年度長崎大学による採択事業である人材育成プログラムの一環として行われました。セミナーは環境放射能研究所(IER) と長崎大学との共催で開催され、5日のプログラムは長崎大学主催の「災害・被ばく医療科学セミナー」の一部としても配信されました。福島大学環境放射能学専攻の大学院生のほか、共生システム理工学類や福島高専、富山高専などより、延べ24名の学生が参加しました。

当初は福島県双葉町の東日本大震災・原子力災害伝承館にて開催し、中間貯蔵施設や双葉駅周辺の見学も行う予定でしたが、新型コロナウイルスの感染状況を鑑み、オンライン開催に変更しました。

セミナーではプログラムに沿って、IER教授陣が廃炉技術や原発事故による環境影響について2日間にわたり講義を行い、各講義後には参加者を交えた質疑応答や議論が交わされました。

また、高村昇伝承館館長(長崎大学教授、当研究所副所長)から伝承館の機能と取組が紹介され、バーチャルツアーでは津波で破壊された消防車と原発事故以前に設置されていた掲示物が紹介されました。プログラム終盤には、環境放射能学専攻博士前期課程の学生2名 が各自の研究発表を行い、参加した学生全員がセミナーから着想した意見を述べるなど、活発な意見交換を通じて福島第一原発の廃炉や周辺の環境回復に向けた課題を共有することができました。

今後、新型コロナウイルスの感染状況が落ち着き次第、学生たちが実際に浜通りの様子を体感し、さらに理解を深められる機会を設けたいと考えています。

参加者のリモート集合写真

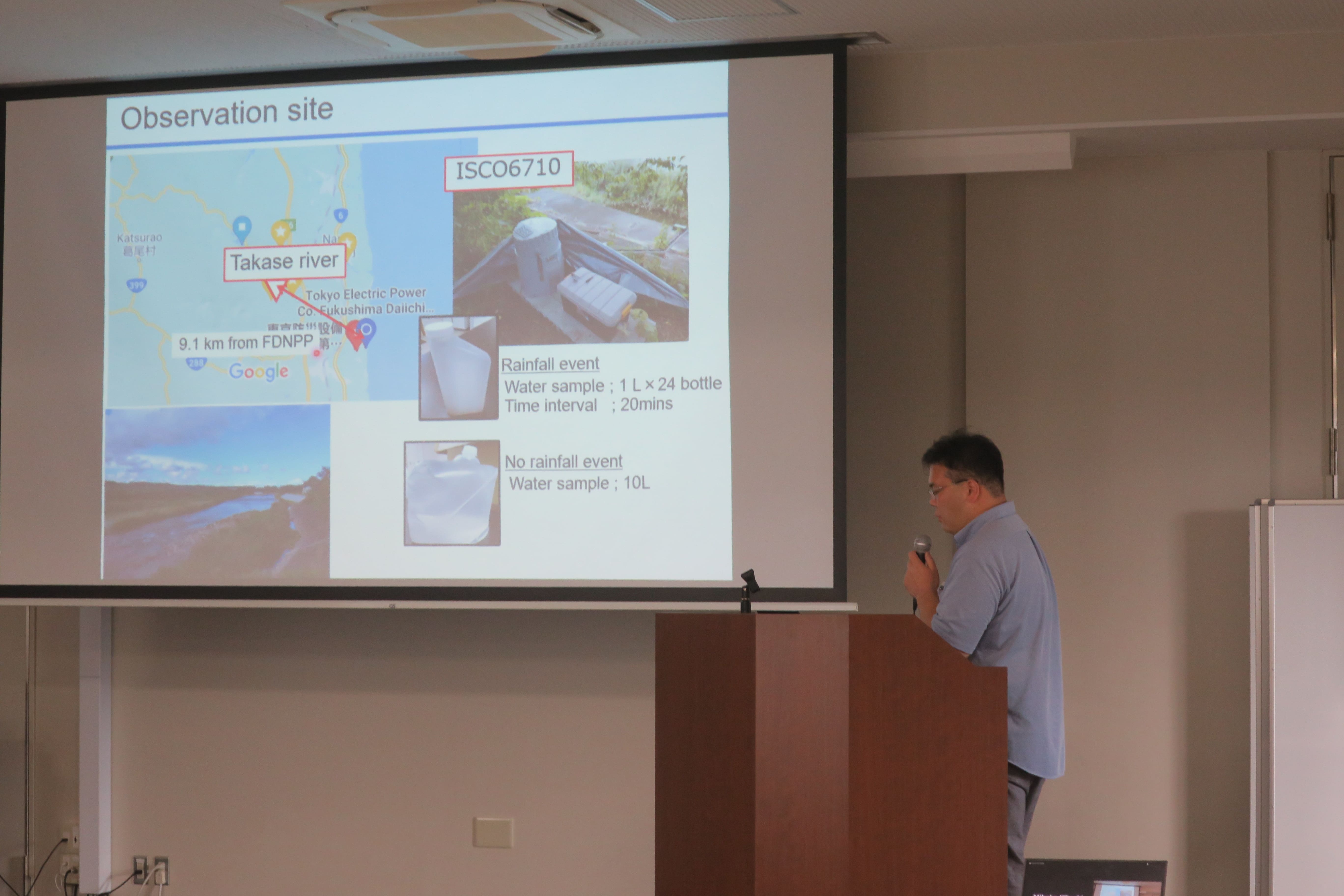

8月30日 第3回IERセミナー を開催しました。<辰野研究員>

| 日 時 : | 2021年8月30日(月)14:00~14:30 |

| 発表者 : | 辰野 宇大 プロジェクト研究員 |

| 演 題 : | Contribution of cesium rich microparticles to Cs runoff in the watershed during rainfall event in 2021

|

研究結果を発表する辰野研究員 。

研究結果を発表する辰野研究員 。

環境放射能研究所(IER)では、所属教員同士の交流、研究内容の研鑽を目的に、所属教員による研究成果報告会「IERセミナー」を定期的に行っています。

8月30日に開催した令和3年度第3回IERセミナーでは、共同利用・共同研究拠点(ERAN)事業で中心的な役割を果たしている辰野宇大研究員が発表を行いました。オンライン聴講を含め研究者、大学院生ら17名が参加しました。

辰野研究員の専門は土壌物理学・土壌化学です。今回の発表では、高濃度放射性セシウム含有微粒子(Cesium rich microparticles, CsMP)の存在が、降雨時の河川での放射性セシウムの溶出にどれほど影響するかについて、高瀬川を対象に行った研究結果を発表しました。発表の最後には今後の研究計画として、CsMPの成分を特定する、特にセシウム濃度が高いガラス状粒子の影響について調査を進める、といった課題が挙げられました。

発表後にはIER教授陣より多くの質問や今後の研究へのアドバイスがありました。

8月6日 IER特別セミナー (オンライン)を開催しました。

<石井弓美子 主任研究員>

| 日 時 : | 2021年8月6日 (金)10:20 - 11:50 |

| 場 所 : | 環境放射能研究所6階大会議室、オンライン同時開催(Zoom) |

| 外部講師 : | 石井弓美子 主任研究員

国立研究開発法人 国立環境研究所 福島地域協働研究拠点

|

環境放射能学専攻博士前期課程の一部講義では、著名な研究者を講師として招き、その講義を「特別セミナー」として学内の教員等にも公開しています。

8月6日に開催された石井弓美子博士による「放射生態学」のオンライン講義には、環境放射能学専攻の修士学生3名と、IERのメンバー数名が参加しました。講義では、国立環境研究所がおこなっている研究活動を中心に、水生生物の放射性Csモニタリングの概要、淡水食物網における放射性Csの移行、淡水魚への移行係数解析、

太田川におけるヤマメへの放射性Cs移行などについて写真とグラフなどを交えながら詳しい説明がなされました。生徒たちは、食性や体サイズなど、様々な要因により淡水魚の放射性Cs濃度が影響を受けることや、淡水魚の放射性Cs汚染メカニズムが河川と湖沼では異なることなどを学びました。また、ヤマメ胃内容物のDNAによる食性解析や炭素窒素安定同位体比を用いた食物網の解析なども紹介され、最新の分析技術や統計解析を用いた放射生態学に関する研究手法についても学びました。

8月6日 IER特別セミナー (オンライン)を開催しました。

<ウラジーミル・ペトロフ博士>

| 日 時 : | 2021年8月6日(金)午後2:40 – 4:10 |

| 場 所 : | オンライン(Zoom) |

| 外部講師 : | ウラジーミル・ペトロフ博士

ロモノーソフモスクワ国立大学化学部

|

| タイトル : | Effects of long-term chronic exposure to radionuclides in plant populations

|

環境放射能専攻博士前期課程の授業の一部講義では、著名な研究者を講師として招き、その講義を「特別セミナー」として学内の教員等にも公開しています。

8月6日、ウラジーミル・ペトロフ教授による「放射能災害学」をテーマとした講義には、環境放射能学専攻博士前期課程の学生3名と、IER、福島大学、静岡大学、モスクワ国立大学(MSU)の研究者数名が参加しました。ペトロフ教授は、モスクワ大学化学部の放射線化学研究部門の歴史や、

核災害研究の主なアプローチと成果について説明したあと、1957年の生産合同マヤック(PA Mayak)での原子力事故(キシュティム事故)、1986年のチェルノブイリ原子力発電所事故、1993年のトムスク再処理施設での事故について詳細な解説を行いました。中でも、環境中の起源の異なるホットパーティクルの発生源とその挙動に大きな関心が寄せられました。

さらに、チェルノブイリの「Lava(溶岩状燃料)」について、溶融状態から固化する核燃料の特性に関するユニークなデータと、その調査のアプローチについて説明し、オートラジオグラフィー、電子顕微鏡、X線技術、ラマン散乱など、材料やサンプルの核災害研究を行うための基本的な分析方法を紹介しました。質疑応答では、学生や他の参加者から多数の質問が寄せられ、旧ソ連での原子力災害後に得られた経験や知見が、福島における緊急対応や環境修復戦略にどのように関連しているかについて議論が交わされました。

7月19日 第2回IERセミナーを開催しました。<高田特任准教授>

| 日 時 : | 2021年7月19日(月)14:00~14:30 |

| 発表者 : | 高田 兵衛 特任准教授 |

| 演 題 : | Factors controlling dissolved 137Cs activity in two coastal waters, eastern and western sides of Japan

|

環境放射能研究所(IER)では、所属教員同士の交流、研究内容の研鑽を目的に、所属教員による研究成果報告会「IERセミナー」を定期的に行っています。

7月19日に開催した令和3年度第2回IERセミナーでは、海洋化学を専門とする高田兵衛特任准教授が発表を行いました。オンライン聴講を含め研究者、大学院生ら約20名が参加しました。

高田特任准教授は、太平洋側と日本海側の海洋中放射性セシウム濃度をテーマに発表を行いました。福島県沿岸と石川県沿岸での調査結果を紹介しながら、福島県沿岸では河川からの流入が海洋中の放射性セシウム濃度に大きく影響する一方、石川県沿岸では河川の影響は少なく、対馬海流の働きによるものが大きいことを説明しました。

発表後には参加者より多くの質問があり、活発な議論が交わされました。

研究結果を発表する高田特任准教授

研究結果を発表する高田特任准教授

7月5日 IER特別セミナー (オンライン)を開催しました。

<橋本昌司 主任研究員/准教授>

| 日 時 : | 2021年7月5日 (月)14:40 - 15:10 |

| 場 所 : | オンライン(Zoom) |

| 外部講師 : | 橋本 昌司

国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 主任研究員

東京大学大学院農学生命科学研究科 准教授

|

7月5日のIER特別セミナーでは、森林総合研究所(以下、森林総研)から、橋本昌司主任研究員を招いて、オンラインセミナーを実施し、学内外の研究者や学生ら15名が参加しました。

日本の国土の約70%が山地の森林です。このため、2011年の福島原発事故で放出された放射性物質の多くが山地の森林に沈着しました。事故直後、放射性物質は樹木の葉や枝の表面に沈着しましたが、10年という時間をかけて、地面の落葉層、そしてその下の鉱物層に徐々に移行していることがわかってきました。セミナーでは、森林総研がこれまで実施してきた研究から、森林環境中での放射性物質の移行に関する研究成果が紹介され、質疑応答では講師と参加者との間で議論が交わされました。

6月25日 大学院生が福島第一原子力発電所を視察しました。

概要説明を受ける大学院生

概要説明を受ける大学院生

6月25日、大学院生6名(環境放射能学専攻博士前期課程5名、共生システム理工学専攻博士後期課程1名)と指導教員の塚田教授、脇山准教授が大学院講義の一環で福島第一原子力発電所を視察しました。

大学院生らは、事故とその後の対処についての概要説明を受けたのち、廃炉資料館と福島第一原発を視察しました。原発視察では、車内からALPS処理水タンク、免震重要棟などを視察した後、短時間降車し高台から1-4号機原子炉建屋を眺めました。最後に行われた除染推進室との意見交換では、学生たちの興味が高く、約2時間にわたる活発な質疑応答が交わされました。

参加した大学院生からは「実際に原子炉建屋を目の前にすると、想像よりも建屋周辺が整備されており、廃炉作業が進んでいることを実感した。」「施設を間近で直接目の当たりにし、技術進歩を求めて自然を搾取することの代償に気づかされた。」といった声が聞かれました。

原子炉建屋を眺める

原子炉建屋を眺める

6月22日、6月29日 IER特別セミナー (オンライン)を開催しました。

<渡辺嘉人 博士>

場 所:オンライン(Zoom)

外部講師: 渡辺 嘉人 博士、量子科学技術研究開発機構 放射線医学研究所

◆講義1◆

日 時:2021年6月22日(火)午前10:20 - 11:50

タイトル:Biological effects of radiation in Fukushima

環境放射能学専攻博士前期課程の一部講義では、著名な研究者を講師として招き、その講義を「特別セミナー」として学内の教員等にも公開しています。

6月22日に開催された渡辺嘉人博士による「放射線影響学」のオンライン講義には、環境放射能学専攻の修士学生3名と、IERのメンバー数名が参加しました。講義では、放射線影響の基本的なメカニズムやヒトの放射線影響の種類、異なる生物種の放射線感受性について説明があり、特に、放射線感受性が染色体体積に依存することやガンマ線連続照射による傷害について詳しい説明がなされました。また、チェルノブイリや福島の動植物に観測された放射線影響の事例(ヨーロッパアカマツ、ニホンアカマツ、モミ、メダカなど)を挙げ、その染色体異常頻度の線量依存性を分析しました。講義の参加者は、放射線の確定的または確率的影響、また、チェルノブイリ原発周辺の森林の急性の被ばく影響について議論を交わしました。

◆講義2◆

日 時:2021年6月29日(火)午前10:20 - 11:50

タイトル:Biological Effects of Radiation on Animals

6月29日に開催された「放射線影響学」のオンライン講義には、環境放射能学専攻の修士学生4名と、IERのメンバー数名が参加しました。冒頭、渡辺博士は、標準動植物(RAPs: reference animal and plants)や誘導考慮参考レベル(DCRL: Derived Consideration Reference Levels)といった環境放射線防護のための基本的な概念を紹介し、それを踏まえて、福島原発事故後の大熊町の陸上と海洋の標準動植物への推定線量率と誘導考慮参考レベルを比較し放射線のリスク評価を行いました。さらに話題は、福島原発事故によって野生動植物に放射線影響が生じたことを示唆する研究例の包括的なレビューから、チェルノブイリ原発事故による野生生物への影響、野外と実験室での放射線影響の違いを解釈する際の問題点、日本のモミの形態異常形成に関する研究の進展、線量評価や放射線被ばく影響の検証実験の重要性等、多岐にわたりました。参加者は、動物種の放射線感受性について、加齢や他の要因による影響も含め議論しました。

和田准教授・高田特任准教授による研究プロジェクトがfoRプロジェクトに指定されました。

福島大学では平成27年度から、「福島での課題解決」に結びつく重点研究分野を「foRプロジェクト」として指定し、研究費の重点配分を行っています。今年度は、審査会を経て4件の研究プロジェクトが指定され、そのうち1件は当研究所の和田敏裕准教授を研究代表者、高田特任准教授を共同研究者とする研究課題「原発周辺の沿岸生態系におけるトリチウムモニタリング基盤の構築と動態解明」となりました。

本プロジェクトでは、トリチウムを含む処理水の放出が決定された福島第一原発周辺海域でトリチウムのモニタリング基盤を構築し、トリチウムや放射性セシウムの生態系への影響を推定評価することを目的としています。科学的なデータを示すことで社会不安を軽減し、福島県の漁業や地域復興に貢献することを目指します。

(参考:福島大学プレスリリース資料 )

6月18日に行われた交付式では、foRプロジェクト指定証が交付された後、三浦学長と採択者との懇談会が行われ、今後の研究推進に向けた課題などについて意見が交わされました。最後に、三浦学長、二見副学長とともに写真撮影を行いました。

交付式での記念撮影

foRプロジェクトに採択された和田准教授と高田特任准教授

令和3年6月22日 ヴァシル・ヨシェンコ教授が福島県立福島高等学校で講義を行いました。

講義の様子

講義の様子

| 日 時 : | 2021年6月22日(火) 午後13:00 - 16:00 |

| 場 所 : | 福島県立福島高等学校 |

| 発表者 : | ヴァシル・ ヨシェンコ 教授 |

| テーマ : | 放射能と森 |

6月22日、ヴァシル・ヨシェンコ教授が福島県立福島高等学校で開催されたグローバルサイエンスにおいて3年生約40名に講義を行いました。

質問に答えるヨシェンコ教授と五十嵐特任助教

質問に答えるヨシェンコ教授と五十嵐特任助教

これは文部科学省よりSSH(スーパーサイエンスハイスクール)に指定されている同校が実施するプログラムの一環で、海外出身の研究者を講師として招いて行われるものです。

ヨシェンコ教授は、母国ウクライナや放射生態学の研究者としての自己紹介を交えながら、「放射能と森」をテーマに自身の研究を紹介しました。講義はすべて英語で行われましたが、生徒の皆さんは真剣に聞き入ってしました。

生徒による発表

生徒による発表

質疑応答では、ヨシェンコ教授が携わったチェルノブイリ原発事故後の調査に関する質問のほか、「最も大切な教科を一つ挙げるとしたら何ですか?」という究極の質問も挙げられました。この質問に対しヨシェンコ教授は、理数科目はすべて、将来研究に役立つはずとアドバイス。同行した五十嵐特任助教からは研究、とりわけ思考力と論文執筆の基礎となる日本語を正しく学ぶことが日本人研究者として必要不可欠と思うというメッセージが送られました。最後に、参加した生徒一人一人から講義を通して学んだことについて発表がありました。

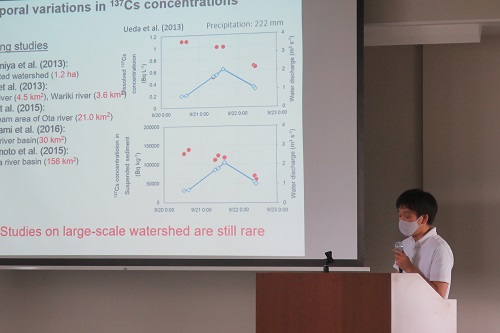

令和3年6月21日 第1回IERセミナーを開催しました。<脇山准教授 五十嵐特任助教>

| 日 時 : | 2021年6月21日(月) 午後14:00 - 15:00 |

| 発表者 : | 五十嵐 康記 特任助教

脇山 義史 准教授 |

| タイトル: | Dose rCs have a temperature dependency? – Theory and field observation- (五十嵐)

Riverine 137Cs dynamics under high-flow conditions: progress and future direction(脇山) |

五十嵐特任助教

五十嵐特任助教

環境放射能研究所(IER)では、所属教員同士の交流、研究内容の研鑽を目的に、所属教員による研究成果報告会「IERセミナー」を定期的に行っています。

6月21日に開催した令和3年度の第1回IERセミナーでは、水文学分野が専門の2名の研究者による発表が行われました。オンライン聴講を含め研究者、大学院生ら21名が参加しました。

五十嵐特任助教は、河川中の放射性セシウム動態の温度依存性について、理論と阿武隈川の長期観測データに基づく観点から発表しました。

脇山准教授

脇山准教授

続けて、脇山准教授からは、出水時の福島県内の河川における放射性セシウム動態について発表があり、それぞれの研究進捗と今後の課題などが報告されました。

発表後には研究者による意見交換が行われ、今後の進展を期待するコメントが聞かれました。

質疑応答での意見交換

質疑応答での意見交換

令和3年6月7日 IER特別セミナー (オンライン)を開催しました。

<スタニスラフ・ゲラスキン博士>

日 時:2021年6月7日(月)午後16:20 - 17:50

場 所:オンライン(Zoom)

外部講師:スタニスラフ・ゲラスキン 博士、ロシア農業放射線生態学研究所

タイトル:Effects of long-term chronic exposure to radionuclides in plant populations

6月7日に開催されたスタニスラフ・ゲラスキン教授による「放射線影響学」のオンライン講義には、環境放射能学専攻博士前期課程の学生3名のほか、IERや学内のメンバー数名が参加しました。ゲラスキン教授は、チェルノブイリの立入禁止区域やセミパラチンスク核実験場、福島の避難指示区域などの、重度な放射能汚染が認められた 地域で観測された植物への慢性的放射線被ばくの影響に関する内容で、分子レベルから生態系まで、生物学的に様々な階層で見られる放射線影響の解明に向けた取り組みについて話をされました。また、放射線被ばくに対する植物の反応を示す包括的なデータを示しましたが、これには、細胞遺伝学的変化、突然変異、被ばくした植物個体群の遺伝的多様性、エピジェネティックな変化、遺伝子発現の違い、ホルモンバランスや酵素活性・形態学的指標の変化などのデータが含まれていました。質疑応答では、放射線に反応する際に転位因子(トランスポゾン)が寄与している可能性や、植物の個体や個体群における染色体異常の経時的な出現パターンのメカニズムについて、議論が交わされました。

令和3年6月1日 IER特別セミナー (オンライン)を開催しました。

<グシエフ・マキシム専門研究員>

日 時:2021年6月1日 (火)午後16:15 - 17:00

場 所:オンライン(Zoom)

外部講師: グシエフ・マキシム 専門研究員 (Dr. Maksym A. Gusyev)

国立研究開発法人 土木研究所ユネスコ後援機関 水災害・リスクマネジメント国際センター

タイトル:Past and future research for the improved decision- support model predictions with environmental tritium radioisotope

6月1日のIER特別セミナーでは、土木研究所ユネスコ後援機関 水災害・リスクマネジメント国際センターから、グシエフ・マキシム研究員を招いて、オンラインセミナーを実施し、学内外の研究者や学生ら15名が参加しました。

地下水は、地下を非常にゆっくりとしたスピードで流れる水です。人間活動での水資源として非常に重要ですが、地下水を直接観察する事はできません。そこで、グシエフ・マキシム研究員らは、トリチウムをトレーサーとして地下水の流動を把握し、モデルを使った可視化を試みました。セミナーでは、ニュージーランド北島を対象に、地下水の滞留時間などを可視化することで、地下水を定量的に把握し、その管理に役立てるための研究等が紹介されました。同様の手法は、日本の北海道でも検証され、地下水の把握にトリチウムのトレーサー利用が重要であることがわかりました。質疑応答では講師と参加者との間で議論が交わされました。

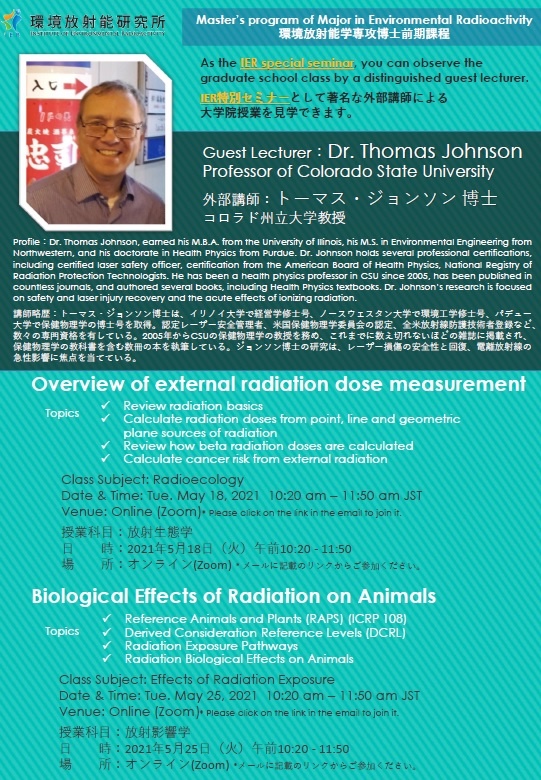

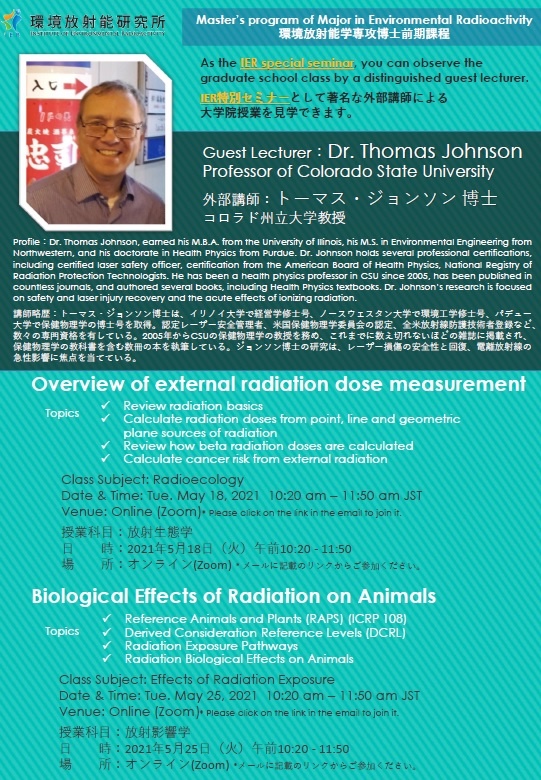

令和3年5月18日、5月25日 IER特別セミナー (オンライン)を開催しました。

<トーマス・ジョンソン博士>

場 所:オンライン(Zoom)

外部講師: トーマス・ジョンソン 博士、コロラド州立大学教授

◆講義1◆

日 時:2021年5月18日(火)午前10:20 - 11:50

タイトル:Overview of external radiation dose measurement

◆講義2◆

日 時:2021年5月25日(火)午前10:20 - 11:50

タイトル:Biological Effects of Radiation on Animals

環境放射能学専攻博士前期課程の一部講義では、著名な研究者を講師として招き、その講義を「特別セミナー」として学内の教員等にも公開しています。

5月18日に開催されたトーマス・ジョンソン教授による「放射生態学」のオンライン講義には、環境放射能学専攻博士前期課程の学生3名とIERのメンバー数名が参加しました。

この講義でジョンソン教授は、ガンマ線やベータ線による外部被ばく線量の基礎的な計算方法を紹介しました。さらに、話題は点・線・面といった形状のガンマ線源からの線量を比ガンマ線放射定数に基づいて計算する方法から、線量計算ツールBiotaDC、VARSKINやJAEAの核データベース等のウェブサイトの紹介まで及び、大変貴重で有意義な話を聞くことができました。質疑応答では、土壌水分量の違い等、空間線量率に影響を与える環境要因について参加者と議論が交わされ、日本と米国コロラド州の空間線量率や線源の比較についても言及されました。

続く5月25日のオンライン講義には、環境放射能学専攻の修士学生3名とIERのメンバー数名のほか、CSUからも2名が参加しました。

ジョンソン教授はまず、チェルノブイリで得られたものなど放射線の動物への影響に関するデータについて解説しました。そして、国際放射線防護委員会(ICRP)が公表している基準動植物(RAPs)や誘導考慮参考レベル(DCRL)など、環境の放射線防護に適用される基本的な概念について議論しました。最後に、生物相の線量測定法のさらなる改善と生態学的エンドポイント特定の必要性を強調して講義は締めくくられました。質疑応答では、自然淘汰の要因としての放射線、チェルノブイリの一部の動物種における個体数の減少と回復、各臓器の組織加重係数を加味した生物種への線量評価の改善などについて、参加者との間で議論が交わされました。

令和3年5月17日 IER特別セミナー (オンライン)を開催しました。

<ネロ・ホーレマンス博士>

日 時:2021年5月17日(月)午後16:20 - 17:50

場 所:オンライン(Zoom)

外部講師: ネロ・ホーレマンス博士、ベルギー原子力研究センター

タイトル:Do epigenetic changes regulate the response of plants chronically exposed to ionizing radiation? Evidence from field and lab experiments

環境放射能学専攻博士前期課程の一部講義では、著名な研究者を講師として招き、その講義を「特別セミナー」として学内の教員等にも公開しています。

5月17日に開催されたネロ・ホーレマンス教授による「放射線影響学」のオンライン講義には、環境放射能学専攻博士前期課程の学生3名とIERのメンバー数名が参加しました。

講義の中でホレマンス教授は、生物が遺伝子の転写を制御し、発生段階によって異なる特徴を形成する際に、エピジェネティック*なメカニズムがどのような役割を果たすのかについて、最新の見解を説明しました。特に、慢性的な放射線にさらされた植物のDNAメチル化とマイクロRNAの発現レベルの変化を明らかにすることを目的とした野外・室内実験の結果に焦点を当て、講義は進行しました。

質疑応答では、エピジェネティックな変化は放射線への適応と解釈できるのか、その物理的なメカニズムは何なのかなど、講師と参加者との間で議論が交わされました。

*エピジェネティクス

エピジェネティクスとは、DNA塩基配列の変化を伴わない遺伝子機能の遺伝的変化を研究する学問領域です。このような変化は、生物のさまざまな発生段階や、環境やストレスなどの外的要因に適応する際に生じるものです。

令和3年4月5日 環境放射能学専攻博士前期課程・後期課程 令和3年度新入生の顔合わせを行いました。

4月5日、福島大学で令和3年度入学式が行われました。今年度、IERでは、共生システム理工学研究科環境放射能学専攻の博士前期課程3名、博士後期課程1名の合計4名の新入生を迎えました。

この日、入学式後に新入生の顔合わせがIERで行われ、難波所長による歓迎の言葉のあと、新入生と教授陣のそれぞれによる自己紹介がありました。

環境放射能学専攻は、平成31年4月に修士課程が開設されました。3期目を迎える今年度からは、博士後期課程が新たに開設。博士前期課程・後期課程として再編され、4名の新入生および在学生の皆さんと新たなスタートを切ります。IERで学ぶ大学院生のこれからの活躍に一同期待しています。

顔合わせの様子。新型コロナウイルスの影響により入国できなかったアフリカ

からの留学生は、オンラインでの参加となりました。

新入生の皆さんとIER教授陣。ご入学おめでとうございます!

双葉駅にて説明を聞いている様子

双葉駅にて説明を聞いている様子

伝承館にて見学をしている様子

伝承館にて見学をしている様子

請戸小学校を見学している様子

請戸小学校を見学している様子

ラッキーマンホール@道の駅なみえ

ラッキーマンホール@道の駅なみえ

集合写真@道の駅なみえ

集合写真@道の駅なみえ

平尾准教授が発表している様子

平尾准教授が発表している様子

質問時の様子

質問時の様子

.jpg)