これまで、どういった組織で、何を中心に研究してきましたか?

放射能との出会い

30年以上前になりますが大学を卒業した後、国立公衆衛生院(現:国立保健医療科学院)に入り、そこで初めて放射能に関わることになりました。その後、環境放射能を専門に分析する機関に勤めました。はじめの2年間は、陸域環境での土壌や植物、乗船し海水、海底堆積物のサンプリング、土壌、植物、海水等の前処理から魚の3枚卸(カレイの5枚卸)まで環境試料の採取や前処理に関する様々なスキルを身に付けました。その後、東海村の原子燃料の再処理や開発を行っていた動力炉・核燃料開発事業団(現:日本原子力機構)に出向になり、主にモニタリングステーションやポストでの放射線測定から被曝線量評価まで、核燃料サイクルに関する様々な放射性物質を対象とした一連の内容を若い時分に経験し、関連する知識を習得することができたことは、私にとって大変幸運だったと思います。

福島に行くまでの22年間

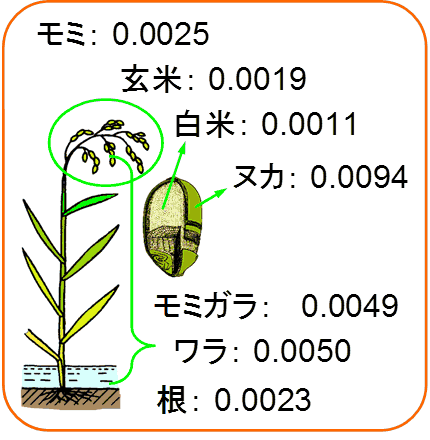

それから少し経った1992年4月から六ヶ所村に新しくできた環境科学技術研究所(環境研)に移りました。その後、環境研には2015年3月まで22年間お世話になりました。環境研は、青森県六ケ所村で建設が進められていた核燃料再処理工場から放出される放射性核種の影響を評価するために、当時の科学技術庁によって認可された研究機関です。そこでは主に、再処理工場から放出が予測される放射性核種(セシウム、ストロンチウム、ヨウ素、プルトニウム等)について、土壌中での挙動、土壌から植物への移行について研究を進めてきました。土壌から作物への移行調査は、青森県内全域を対象に4年かけて、土壌と農作物を200地点以上から採取し行いました。東電福島第一原発事故直後に用いられたイネ部位別における放射性セシウムの分布(白米で最も低く、ヌカで最も高い)は、環境研で得られた成果です(図1)。

他にも、青森県は、太平洋・陸奥湾・日本海と3海域に囲まれており、海水から海産物への放射性核種の移行は、被曝線量評価上大変重要な過程にあるため、海水から魚介類への移行・濃縮についても研究を行いました。余談ですが、私は船酔いが激しく、酔い止めアンプルを毎回服用して乗船したのですが、大変辛かったのを憶えています。今でも船は苦手です。その間に東北大学大学院農学研究科 山崎慎一教授の元で「環境中における放射性および安定同位体の移行と動態に関する研究」で博士(農学)を取得しました。

福島に行こうと決心したきっかけは何ですか?

2012年

2012年4月からうつくしまふくしま未来支援センター(FURE)の特命教授になったのが、福島大学に来ることになったきっかけです。事故が起きた2011年は、農水省、厚労省、原子力安全委員会等の委員を務めており、多くの皆さんがそうであったように、通常業務と併任し大変多忙な年でした。当時青森県三沢市に住んでいた私は、この年だけで飛行機に年間40回以上、更には新幹線も同等かそれ以上使い、出張していました。

FUREでは、年間60日、1か月に1週間の勤務で環境研から許可が下りました。通常では、勤務時間の四分の一に当たる時間を兼務に充てるのは許可が得られないと思いますが、被災した福島を専門的な知見を活かして早急に再生させるために了解が得られたのだと思います。そのころの福島出張生活は、「日曜日から大学に出向き、留守の期間に溜まった仕事を片付けて、月曜日から土曜日まで1週間福島で仕事をして、土曜日の夜に青森に帰る。」そんな生活を2年続けました。

福島で働く

FUREでの特命教授の話を受けた当初、私自身福島の再生に向けた方向性は概ね5年くらいでなんとか示し軌道に乗せることができるのではないかと思っていました。そうなったら、環境研での仕事に戻ろうと考えていました。

FUREで2年間務めるうちに、福島の状況も変化し、新たに福島大学に環境放射能研究所(IER)が設立されることになりました。そんな中、これまでを振り返って「今までの自分の仕事が何に、どう、何時役立つのだろうか。」と考えるようになりました。これまでに行ってきた環境における放射性核種の動態研究が、どのように世の中に役立っていくのか」、「福島の事故が起きてしまって、まさしくこういう時のための仕事ではないのか」と。家族とも相談し、私の残りの研究人生を即座に生かすことができるIERに応募することに決めました。2年間 FURE で過ごした期間がありましたので、被災した福島県の実態を肌身で直接感じていました。ただ、北海道生まれの私は、福島の厳しい夏がどんなものかも知り、少し不安でしたが…

「出会いと混乱期」

福島の土地の人との出会い

FUREに所属していた2012年に、経済経営学類の小山先生から頼まれ、初めて伊達市小国地区に出かけ、専門家として直接住民へ向けてお話をしました。それまでに国内外の学会、講演会など様々なところで講演してきましたが、小国の皆さんの”眼光が鋭く、ピリピリした視線を感じ”で、これまでで最も緊張した講演でした。当然のことですが、事故はおきてしまい、小国の人達は皆さん、生活がかかっていますので、今後どうしたらよいのか、本当に真剣なまなざしで、罵声もなく聞き漏らすまいとする真剣なまなざしを今でも決して忘れません。その時の私の本音は、「皆さんの視線がとても怖く、本当は講演どころではありませんでした。」。出会いはそんな風でしたが、その後サンプリング等で小国へ通ううちに住民の方とも和やかな会話ができるようになり、今では小国の皆さんの協力があり研究を進めることができ、また、大変仲良くさせてもらっています。

事故直後の混乱

話しは少し前後しますが、事故直後青森県にも事故由来の放射性セシウムが検出されましたが、情報がかなり混乱しているという印象を受けました。当初、自分自身でも被害の大きさというものを実感できていなかったように思います。しかし、農水省の会議に出席し、次々と新しい知見が伝わると同時に驚きも増していきました。当初、まさかこれほどの事故が起こるとは思っていませんでしたが、放出された放射性物質の特性から、セシウムの植物移行には注意を払わなければいけないと事故直後に感じていました。

水素爆発があり放射性セシウムの放出が認められた直後のテレビ番組で、ある大学の先生が専門家としての立場(?)で「セシウムはアルカリ金属だから水に溶けて地下水にすぐに移行する」と放映されてしました。「これではだめだ。この方は、化学者であるが環境のことを知らない。このような誤った情報が流れると混乱する。」と思いました。この時の混乱の原因として、1950年代、1960年代の大気圏核実験に関する研究も少なくなり、また、チェルノブイリ事故から25年目を迎え、日本には環境放射能の動態を熟知した専門家がほとんどいなかったことが挙げられます。

これから本棟も立ち上がっていきますが、これからIERでどのような取り組みをしていきたいと考えていますか?

研究所の使命

私自身は、ここIERで取り組んでいる研究は純粋なサイエンスとは少し違う側面を持っていると考えています。というのも、ここでの研究の先にあるのは、人類に関わることです。IERでの研究目的は、ヒトの被ばく線量を直接研究するのではありませんが、我々の研究は、福島で生活している人にフィードバックされていくものでなくてはならないと考えています。だからこそ、この分野は大変複雑で、あらゆる知識が求められます。例えば、土の放射能汚染を捉える時、土壌学だけわかっていればいいかと言えばそうでなない。土壌からそこに生育する作物に放射性物質がどう取り込まれるのか、土からの移行、作物の部位別濃度等、関連する全体像まで考えを巡らせることが出来なくてはいけません。セシウムのことがよくわかっていても、それが環境中に放出された時にどう動くか、それをわかっていなければならない。実験室内だけの知識では、環境放射能を語れないのです。地球化学であり、土壌学であり、作物学であり、そうした学問の混合領域としてあるのが”環境放射生態学”だと考えています。

“人”に還っていく研究

野生動植物ひとつを取ってみても、先ほどお話ししたように、それを食べ物としてみる場合もあるし、野生動植物への影響を調査する場合もある。ただし、それぞれのアプローチは違うけれど、食べ物としてでも、動植物への影響でも、それは最終的に人間のことに戻ってくる。人間がそれを食べるときにどうなるのか、また、野生動植物への影響をみることで、それはヒトの細胞の場合ではどうなるのか、そうした研究に繋げるためのものだと思います。ヒトの被ばく線量を直接測定できないような高線量域に成育する野生動植物を介して”人”を知る、ゴールには”人”があるわけです。そういう研究を行っている事、その内容について一般の方にわかりやすく伝えるために、発信していくことがIERの役目だと思います。危ない、危なくないという結論を導き出すには、多くの時間を必要とするでしょうが、自分の感性で語るのではなく、今、必要な科学データをきっちり捉えた上で、科学的知見に基づいた情報を発信することがIERに求められていると思います。「1万ベクレルが危ない」「危険ではない」と言うのではなく、「これこれ、こういう状態にある1万ベクレルは危ない」「こういう状態は危険ではない」ということを伝えることがここにいる専門家の役目だと感じています。また、今後、住民の帰還を考えると廃棄物の問題は避けられないものです。IERでは、セシウム以外の核種についても、福島に関わる環境放射能について深く関わって行きたいと思います。